連日のように報道される児童虐待の痛ましいニュース。なぜ尊い命が救えなかったのか胸を痛めている方も多いことと思います。

東京都ではこの度、「児童虐待防止条例案」を公表しました。保護者の体罰や暴言などを禁じるものです。行政の取り組みはもちろん、個々人でも児童虐待をゼロにするにはどうしたらいいのか、いま何かできることはないのか考えてみました。

CONTENTS:

1.児童虐待とは

2.しつけと虐待の違い

3.保護者はどう対応するべきか

4.私は被害者?それとも加害者?

5.私たちにできること、それは気づいてあげること

1.児童虐待とは

子どもへの虐待は、DV(ドメスティック・バイオレンス)と同様、ぶったり蹴ったり身体を傷つける行為のことだけを「虐待」と勘違いしている方が少なくありませんが、虐待は大きく分けて4種類あり、それぞれが複雑に絡み合っている場合もあります。

◆身体的虐待

殴る、蹴る、冷水や熱湯を浴びせる、アイロンやタバコを押し付ける、冬の戸外に締め出すなどの暴行を指し、顕在化しやすいので最も分かりやすい「虐待」と言えます。

◆性的虐待

子どもへの性交や性的な行為の強要、教唆、子どもに性器や性交を見せるなどがあります。親による子どもへの性的虐待などあるはずがないという思い込みや、本人が脅されて言えない場合も多く、なかなか顕在化しにくい「虐待」です。

◆心理的虐待

大声で脅す、DVを目撃する、無視する、兄弟を執拗に差別する、人格否定するような暴言を浴びせたり、「生まなければよかった」など自尊心を傷つける言葉を繰り返し使ったりする「心の虐待」とも言える虐待です。

◆ネグレクト

一言で表現するなら「育児放棄」で、保護の怠慢、養育の放棄や拒否のことをいいます。食事を与えない、乳児の下の世話をしない、病院に連れていかない、家に閉じ込めたまま放置するなどで、死に至るケースもあります。

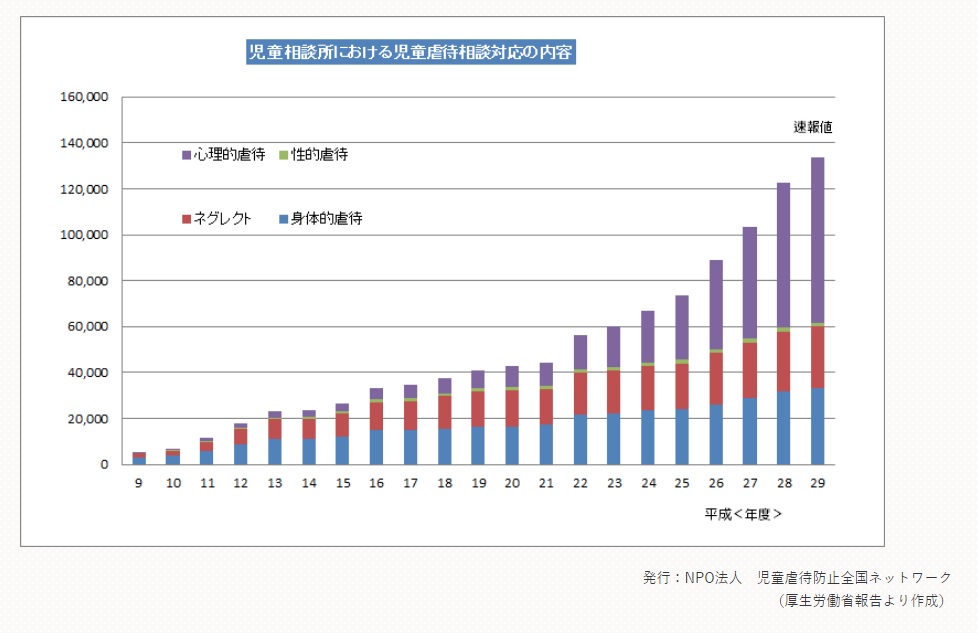

実際、児童相談所が相談対応している内容で、いちばん多いのが「心理的虐待」、続いて「身体的虐待」です。そして加害者である保護者はきまって「しつけ」だったと言います。

2.しつけと虐待の違い

「しつけ」と「虐待」は、しっかりと線引きできないグレイゾーンが存在します。そこに確固たる定義はありませんが、親がどう言っても「子どもが耐え難い苦痛を感じることであれば、それは虐待である」と考えるべきでしょう。

しかしながら、子どもが他人に迷惑をかけたり、危険な行為を繰り返したりしていれば、思わず大声を出したり、やむを得ず手が出てしまうこともあると思います。周囲もそこだけを切り取って目撃した場合、これは「虐待」なのか迷うと思います。

見極めのポイントとしては「行為そのものが目的」となっていないかどうかです。子どもの危険な行為を阻止することが目的ではなく、暴力をふるうことそのものが目的となっている場合、それが明確な「虐待」です。

3.保護者はどう対応するべきか

日本では「しつけ」の一環として、多少の暴力を容認する声も多いのですが、欧米では前述の「2」のような、大声を上げたり、少し小突いたりしただけでも「虐待」とみなされ連行されてしまうケースも。この際、暴力は家庭内であろうとなんであろうとNGだとはっきり認識することです。

東京都も保護者等の責務として、「体罰その他の子どもの品位を傷つける罰を与えることの禁止」が盛り込まれた「児童虐待防止条例案」を公表し、2019年4月1日からの施行を目指しているところです。今後は日本でも、少しでも手をあげれば、「しつけ」ではすまされなくなる可能性がありますから、保護者は子どもをコントロールするのではなく、まず自分自身の感情をコントロールすることが必要です。

4.私は被害者?それとも加害者?

配偶者から暴力を受けているのに、「自分さえ我慢すれば」と思って子どもにその姿を日常的に見せていると、その行為自体が「児童虐待」となり、被害者のつもりが加害者になってしまったり、配偶者がどんどんエスカレートして子どもにも暴力をふるっても何もできなくなったりしてしまいます。

家庭内で暴力がある場合は、とにかく早いうちにDVの専門相談機関や市区町村の相談窓口まで相談してください。いずれも無料で相談できますし、守秘義務がありますから秘密も守られます。1人で抱え込むことはありません。必ず助けてくれるケースワーカーがいますから、決して希望を失わないで欲しいと思います。

また、自分をコントロールできず、自分は子どもを「虐待」してしまっているのかも、と不安に思う方は、現在「子育て」がいっぱいいっぱいの状態なのだと思います。周囲に相談きる人がいればいいのですが、いない場合はやはりお住まいの市区町村の相談窓口やカウンセラーに相談してみてください。きっと助けになってくれますよ。

5.私たちにできること、それは気づいてあげること

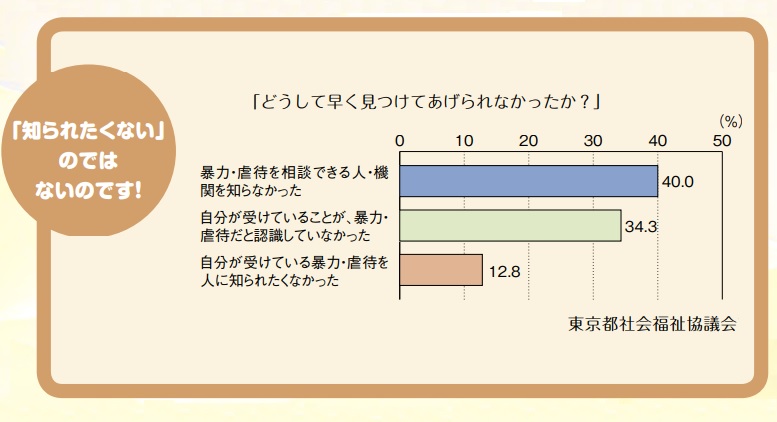

周囲に「児童虐待」かもと感じるケースがあった場合、すぐに何か行動するのはとても勇気のいることだと思います。「自分もトラブルに巻き込まれてしまうのではないか」や、案外多いのが「本人もそっとしておいて欲しいのではないか」と躊躇し、見てみぬふりをしてしまうのです。しかしながら、「東京都福祉協議会」によると、「知られたくなかった」は1割にすぎず、むしろ「相談できることを知らなかった」、「自分が受けていることが暴力・虐待だと認識していなかった」が多いのです。

「自分ではどうしていいのか分からない」という子どもたちが多いと思いますので、やはり周囲が現状に気づいて手をさしのべてあげることです。

「虐待」を疑ったら、まずはしかるべき相談機関(児童相談所や最寄りの相談窓口など)に相談することです。特に緊急性のあるものは110番通報しましょう。

大切なのは、周囲の見守りの目を増やすこと。血縁関係がなくても、地域の子どもは自分たちの子どもと考え、「お節介」と思われようとも、子育て世帯がなるべく孤立しないよう声かけをし、「子育て」をいっしょにサポートしてあげられるような地域性を構築していきたいものです。

6.大阪府に「ゼロ会議」発足!

大阪では今月、そんな子育てに悩み孤立する親の苦しみを分かち合うため、大阪府内外の子育て支援団体による、虐待死ゼロへ願いを込めた活動「ゼロ会議」をスタートさせました。府内の虐待死を0人にする目標をかかげ、親と同じ目線で悩みを聞く市民を増やそうというもの。第1回の集まりには約300人が参加しました。

行政に任せるばかりではなく、こうした民間の取り組みや、個人1人ひとりが「児童虐待」を他人事と思わず、むしろ自らが積極的に「周囲の子育て」に関わることが大切なのではないでしょうか。そしていつの日か、日本はもちろん、世界中の虐待死がゼロになることを願うばかりです。

親と子の絆を作るコミュニケーション・ツール